はじめに -日本と死と救急-

「ついに行く 道とはかねて 聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを」

平安時代のイケメン貴族、在原業平がこう詠むとおり、

「最期に通る道とは以前より思ってはいたが、まさか自分(彼、彼女)にとってのそれ(最期、死)が昨日今日に差し迫ったものだとは思いもしませんでしたよ。」

という状況がいつの世でも、しばしば起こっている。

特に日本の伝統的な価値観では死は縁起でもないことであり、話題に挙げないことが一般的であった。

救急現場はそういう死や終末期の話が避けて通れない場所である。特に救急外来ではラポール形成ができる間もなく、終末期、心停止などの話をしないといけないことも多い。「バットニュースの伝え方」も重要であるのだがDNARだ、ACPだと専門的な言葉がいろいろ飛び交っている現場の医療者間で言葉自体で混乱していることも多い。

美味しそうな言葉を輸入したはいいですが、これどうやって食べるんですか?的な現象が起きているのだ。

言葉や概念が米国などより輸入され、運用されつつある日本。直輸入することの是非はあるがパッケージのみ輸入されて社会的な理解や実情が追いついていない部分があるため、まずはよく使う言葉に関してはしっかり理解して欲しいと思う。

そして、日本の医療倫理的な問題はまさに過渡期であることを理解し今後どうしていくべきかみんなで考えたいと思い、まとめてみる。

ACPとその周りの言葉たち

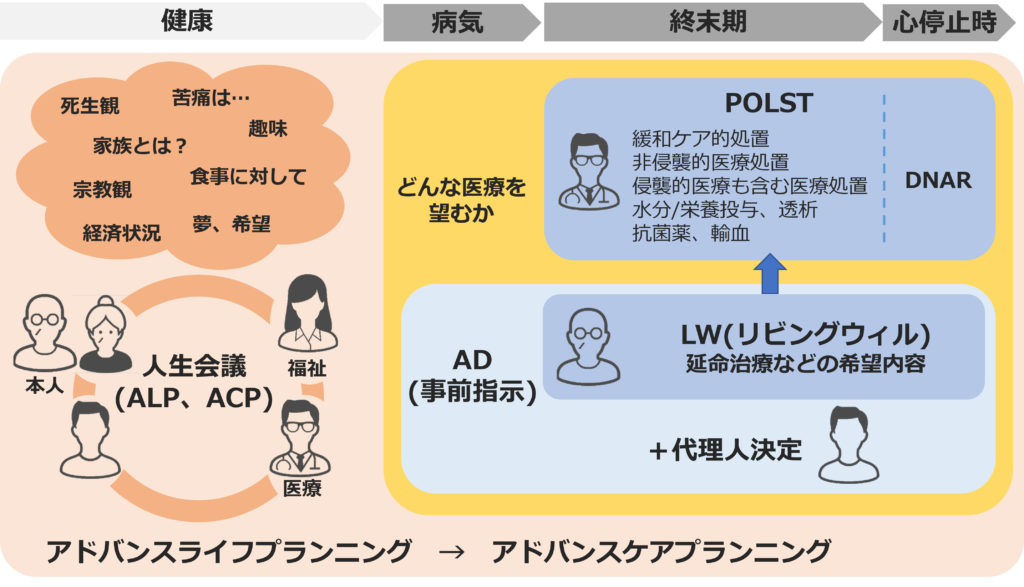

次の図が大まかなイメージです。

これからACP、ALP、AD、POLST、DNAR、LWについてわかりやすく説明していきたいわけであるが、最初に私の持っているイメージを共有しよう。

・ACP(Advance Care Planning)、 ALP(Advance Life Planning) :会議、話し合い、価値観の共有のこと。話し合いの決定事項に重きを置くというより、決定へのプロセスが重要とされる。

・AD、POLST、DNAR、LW:会議、話し合いで共有した価値観をもとに決められたルールみたいなもの。議案に対しての現在の答え、決め事。

っというイメージである。

AD、POLST、DNAR、LWを簡略的に説明すると

AD (アドバンスディレクティブ:事前指示):「患者あるいは健常人が作るもの。将来自らが判断能力を失った際に自分に行われる医療行為に対する意向を前もって意思表示すること」

内容的指示と代理人指示の2つの要素がある。

内容的指示:病気を患ったときにどのような医療をして欲しいか、または何をしてほしくないかを具体的に指示したもので、ケア方針の最終的な参考になるものです。終末期の医療についての内容的指示は特別にLW (リビングウィル)といったりもします。

代理人指示:本人が意思を表示できなくなった場合に決定を行う代理人を指名しておくこと。

POLST (Physician Orders for Life Sustaining Treatment)/「生命を脅かす疾患」に直面している患者の医療処置(蘇生処置を含む)に関する医師による指示書:日本臨床倫理学会の日本版が有名である。概念自体の普及、法整備が日本ではまだまだであるのは否めないが、名前の通り、医師が患者や代理人ともに作成した医療行為の指示書である。1年以内に死亡しても驚かない重症・進行性疾患に罹患した患者あるいはフレイル状態にある個人が対象で、患者希望、意思にもとづき、救急隊や医療機関に対しての医師からの指示です。

オレゴン州ポルスト|創設プログラム (oregonpolst.org)

http://square.umin.ac.jp/j-ethics/pdf/POLST%E6%9B%B8%E5%BC%8F.pdf

DNAR(Do Not Attempt Resuscitation):「尊厳を保ちながら死にゆく権利を守るために、心停止後に心肺蘇生を行わない」という医師による指示。

医師が行う指示 DNAR、POLSTとは?

もっとも誤解のあるDNAR(Do Not Attempt Resuscitation)について

「急変時、DNARはとりましたか?」

「DNARは本人には伝えていません。」

看「先生、肺炎のAさんの血圧が下がってきました。昨日から黒色便で貧血進行しているようですし、呼吸状態もかなり悪いです。」

医「輸血を準備して。あと気管挿管を検討しよう。」

看「え、でもこの患者さん、DNARですよ。」

「BさんがCPAになりました!気管挿管望まれていないので胸骨圧迫のみで対応しています!」

研「先生、治療に反応せず、Cさんの状態が悪化しています。」

上級医「1年前、DNARの希望があるので、心停止時の対応はその通りにするしかないね。」

全部、微妙に間違いです。どこが間違っているのか分かりますか?

DNARは「尊厳を保ちながら死にゆく権利を守るために、心停止後に心肺蘇生を行わない」という医師による指示で前提として、患者の自律に基づく自己決定を受けての指示です。急変時という曖昧な表現ではなく、心停止時に発動するものであり、患者の意思を受けての指示(or 代理人などによる推定意思決定)など

さらに「DNARは、医師のみならず関連する全ての者がその妥当性を繰り返して評価すべきであり、心停止時のCPR以外の治療内容に影響を与えてはいけない」JAMA. 1991[PMID:2005737]「DNAR指示は心停止時のみに有効である。心肺蘇生不開始以外は集中治療室入室を含めて通常の医療・看護(酸素、鎮痛・鎮静薬、抗不整脈薬、昇圧薬、栄養・輸液など)については別に議論すべきである」Circulation. 2010[PMID:20956219]とも言及されている。

R(Resuscitation:蘇生)は行為に一貫性が必要であり、生命を取り戻す行為であるのでPartial (部分的)な蘇生は意味をなさない。心肺停止時に胸骨圧迫はしても良いが気管挿管、人工呼吸器管理はしてくれるなという指示はそもそもしっかりした蘇生とは言えないので救命とは言えないのでそれは微妙だよね?やるならやる、やらないならやらないっとしないといけませんよねっと考え方である。

2017年の医師、看護師対象の意識調査などではDNAR指示のもとに多くの医療行為の不開始、内容変更、中止が安易に施行され、しかも、これらが終末期以外の患者に意思の確認なしに1人の医師の裁量で行われ、その施設の医療従事者が誰もその不条理に気付いていないという状況が浮き彫りになり、まだまだ、医師・看護師ともにDNAR指示が意味する内容をほとんど理解していないことが判明した。

参考) J Jpn Soc Intensive Care Med 2017;24:216-26.

この状況を受けて日本集中治療医学会より勧告が出た。各学会や論文、厚労省など考え方の差異ありますが参考に以下を読んでみて頂きたい。

Do Not Attempt Resuscitation(DNAR)指示のあり方についての勧告|日本集中治療医学会 (jsicm.org)

【日本集中治療医学会の勧告(一部抜粋)】

・DNAR指示と終末期医療は同義ではない。

・DNAR指示の妥当性を患者と医療・ケアチームが繰り返して話合い評価すべきである。

・Partial DNAR指示は心肺蘇生内容をリストとして提示し、胸骨圧迫は行うが気管挿管は施行しない、のように心肺蘇生の一部のみを実施する指示である。心肺蘇生の目的は救命であり、不完全な心肺蘇生で救命は望むべくもなく、一部のみ実施する心肺蘇生はDNAR指示の考え方とは乖離している。Partial DNAR指示は行うべきではない

・DNAR指示は日本版POLST – Physician Orders for Life Sustaining Treatment – (DNAR指示を含む)「生命を脅かす疾患に直面している患者の医療処置(蘇生処置を含む)に関する医師による指示書」に準拠して行うべきではない

・心停止を「急変時」の様な曖昧な語句にすり変えるべきではない。DNAR指示のもとに心肺蘇生以外の酸素投与、気管挿管、人工呼吸器、補助循環装置、血液浄化法、昇圧薬、抗不整脈薬、抗菌薬、輸液、栄養、鎮痛・鎮静、ICU入室など、通常の医療・看護行為の不開始、差し控え、中止を自動的に行ってはいけない。

・DNAR指示は患者が終末期に到る前の早い段階に出される可能性がある。このため、その妥当性を繰り返して評価し、その指示に関与する全ての者の合意形成をその都度行うべきである。

DNAR20170105.pdf (jsicm.org)

と、まあ注意点はこの様である。ここで出てきた日本版POLST (DNAR指示を含む)は日本臨床倫理学会が作成し公表している。

POLST 実用的であるが社会、制度、価値観がついてきているか?

POLSTは米国で使用されている生命維持治療に関する医師による携帯用医療指示書である。州によっては積極的に普及しているところもあるが米国でさえまだまだであるとのこと。

POLSTは既に重症・進行性疾患に罹患した患者あるいはフレイル状態にある患者に対しての、患者・家族・ケアチームと話し合い、医師が行う指示である。

日本版POLSTの根幹としては「患者自律を尊重する医療に意思決定をしよう」という考えである。今まで生命を脅かす疾患に直面している患者に対する医療を、具体的に「〇〇は行うが、●●は行わない。△△はこの程度までは行うがそれ以降は行わない」と明確に決めてこなかったのが日本である。日本では患者が重篤な状態に至った時、方針が決定していないことが多いので、とりあえず治療を始め、治療をしながら振り返るような形でその治療は行ってよかったのか?これから治療はするのか?っと決定していくことが多く、「その患者にとって」「その時点」「最善な医療」を提供していない可能性を指摘している。医療の質を落としたり必要な医療の差し控えは良くないが、決めてこなかったから行ってしまった患者の望まないtoo muchな医療もあるかもしれないのでそこを何とかしようというイメージかかもしれない。重症な進行する疾患、フレイルなどを患っている場合、前もって医療者が十分に介入し本人の意思を尊重する指示を行えるよねっと。日本臨床倫理学会 (umin.ac.jp)

この医療倫理、システムの成長が患者の気持ちを尊重した医療の提供に有益な反面、社会的に受け入れ態勢がとれていないこともある。日本集中治療学会ではDNAR指示は日本版POLST に準拠して行うべきではないとしている。POLSTは使い方を間違えればPOLSTは医療費削減の道具である、必要な医療を

制限している、偏見と差別を助長している、医師と患者の話し合いの場を奪うなどとの指摘もある。もちろん、推進派は患者のため、必要な医療は削減せず、偏見を持たず、医師と患者の話し合いの場を重視した運用を重要視しているが一度、POLSTを作ると事実現場では以降、細かく話し合わずPOLSTの存在に甘えてしまうかもしれないという懸念はあるかなと思う。特に急性期医療に関しては本当に改善の見込みがない場合は緩和医療、尊厳死を選択することは重要な1選択であるが、こと急性期において前もって作成された指示書の適応範疇を超える可能性も考えねばならない。

POLSTに準じる書面が作成されることも出てきた昨今では、救急隊に救急要請したのちに家族や施設職員がPOLSTの書面を救急隊に提示することも増えているよう。救急要請で行ったはいいが、心停止、ん?でもPOLSTで主治医がDNARの指示・・・。これどうすんの?救急隊って蘇生しながら病院に運ぶのが仕事なんやけど・・・的な状況が起きているよう。急な状態に対する患者家族、施設職員の気持ちもわかるが本当は救急隊呼ばずにかかりつけ医を呼んで相談する状況であろう。その場合、地域によるがDNAR指示かつ現場で家族が望まない状態でも蘇生行為をしながら、かかりつけ医やMCドクターに指示を仰ぐことが多い。というかそう決めているところが多いと思う。

「ある程度、今は元気な終末期肺がん患者が急な意識障害、低血圧で救急要請された。この場合でPOLSTではComfort Measures Onlyの指示。 苦痛はなさそうであり病院に搬送されなかった場合、原因もわからないまま死亡するかもしれない。もし突発的に胃潰瘍できていて、出血で貧血が進んだのであれば治療すれば、元気に3カ月以上生きれたかもしれない。」など可能性を消してしまうかもしれないので患者の経過をよく知った医療者が作成し、改訂し続ける気概が重要な気がする。それがなされれば本当に患者に有益な医療が提供できそうであり、納得できる最期を迎えるツールとなり得よう。

AD (Advance Directive)とは? 患者が自分で行う事前指示

「前もっての指示、事前指示」のことである。

医療現場でのAD(アドバンスディレクティブ)とは具体的に「誰が」「何について」指示するののだろうか?

先述の通り、事前指示は近い将来の死が避けられないと判断される状況で本人の意思確認ができなくなった場合を想定して、起こり得る諸状況に対して本人がどのような治療を希望するか・しないかを予め指示する(内容指示)および、そうなった時点で自分の代理人として個別の意思決定に参与する者を予め指定する(代理人指定)という構成である。本人が自身で作成した意思表明であり、通常、文書として作成される。あくまで「自分のことは自分で決める。自分の意思を明確にしてする」というコンセプトではあるが、特に日本では、いや、本家の米国でさえ「愛する者(loved one) のため」に作成しているというのが実情である。医療者も家族も本人の意思表示が残っていればいろいろと選択しやすいのである。事前指示にも注意点がある。

ADの問題点。難しいところ。

書面の言葉の解釈は難しい。「緩和医療はして欲しいが、一切の延命治療は望まない」。この延命とは点滴さえも望まないのか?点滴は脱水の苦痛からの緩和にはならないのか?など微妙なニュアンスが捉えいにくい。また、事前指示作成がなされたのが2年前で、2年前より少し元気になってきていた今日この頃、状態が急に悪く変化した場合、指示内容の適応が適切かどうかは問題である。

「認知症がなく元気であった5年前に患者が作成した事前指示」と「認知症が進み、家族の名前も間違えそうになる今の患者が今はなしていること」とが食い違う場合どちらを優先すべきか、皆様は答えを持っているだろうか?

死ぬことや病気、自分の医療に関して考えない自由

日本の文化に「死ぬことを考えるなんて縁起でもない」「告知は本人にすべきでない」という伝統的な考え方がある。ADだけでなく医師の指示するDNAR含め、事前に指示を出す場合、縁起でもないことを考えなければならないし、病気の告知はされてしまう。その中で無理に死期に対してのケアを考えること、自身の病名を知ることを強要しているのではないか?死期やその時のケアに関して考えないという自分の意思や病名を知りたくないといいう気持ちも尊重されるべきなのではないかっと私は思う。

ではあるが、現場では本人のためといいつつ周りの都合でそういう話をしてしまっている自分がいる。

具体的指示は患者の望む医療を提供するためには必要であるが、医療と直結していないようにも見えるような患者の価値観を知ることで、もしもの時の選択のために備えることはできないものか。

日老医誌 2015;52:224―232

一般社団法人日本老年医学会 (jpn-geriat-soc.or.jp)

ACP (Advance Care Planning)とは?

「患者の価値観を知ることで、もしもの時の選択のために備える。具体的な話だけでなく患者、家族、医療者で対話する。」これが「ACP」の1つのコンセプトかもしれないと思っている。

聞いて久しいこのACPという言葉はAdvance Care Planningの略のことであり、人生会議なんて言い換えられたりもする。前もって(アドバンス)、治療など医療(ケア)に関しての計画(プラン)をしていこう(ニング:-ing)ということである。

似ている言葉にALP(アドバンスライフプランニング)がある。ACPと分ける必要ではないかもしれないが、ACPが医療などのケアを中心に考えるのに対して、ALPは「どこで、誰と、どのように生きたいか」など未来の生活のこと全般を考える。自分の未来を考えると自ずと自分の価値観を明確にすることとなり、それを周りに知らせることとなる。若いうちのALPをイメージすると僕らも考えやすい。僕たちは「お花屋さんになりたい」「サッカー選手に」などから始まり、「収入が良いからパイロットに」「人に希望を与えるために歌手に」「結婚をしたい/したくない」「海外に行きたい、田舎で暮らしたい」「キリスト教を胸に生きたい」「食こそ生きがいだ…」などなどのプランニングを自然にしたり、話し合ったりしている。その延長にACPがあると考えるとわかりよいだろう。

改めていうが、プランニングには様々なその本人の価値観を表出させ参考にすること、その支援者や医療者がその価値観を知った上で反映することが重要である。心の動き、環境や状況次第では流動的に変化する計画であり、まさに「-ing」、現在進行系であり1回こっきりの話し合いではなく経時的に変化する、繰り返してしていくプランニングであることが重要な点である。

さいごに

これまでの話で分かるとおり、ACPは本人の意思や価値観が重要である。「病気になったから、重篤な状態になったから、認知症が進んできたから話し合おう」では本人の意思が十分反映していないACPになりかねない、ACPは元気なうちやある程度、人生が熟してきた段階で始めるほうがよい。

時間や根気がいるのがACP、人生会議だと思う。

こないだ、私もコロナ禍を機に人生会議を少しやってみた。ちょっと、具体的な死や延命に対する考え方の共有を強要するような不器用な人生会議だった。話し合って、もう少しうまく話せたらよかったのにと反省はしたが、父と母と少し迎えたような気がした。

今の日本の医療では厚労省、老年医学会、救急医学会、集中治療学会、日本臨床倫理学会、緩和医療学会などなど様々な機関からこの手の話がある。その中でこの記事で出てきた言葉はとてもよくつかわれており、輸入されている言葉であるが言葉の背景やニュアンスなど理解が難しいものもある。少しでも理解に役立てれば幸甚である。

コメント