この私の記事の間違え、アドバイスがあれば是非ご連絡くださいませ!

僕にとってもこれは本当に難しい問題なんですよね~。

でも、お亡くなりになった患者さんに医師がしてあげられる数少ないことのうちの一つだから大切にしたなと毎度思う。。。正直、死亡診断に絶対的正解は示しづらいわけで。

っで何度も「マニュアル」とか「正しい書き方」とかって説明文読んでみるけど難しいわけで。

平成30年頃とかの死亡診断書マニュアルって、なんかはっきりしない、痒いところに手が届かないマニュアルだなって個人的に思ってたりもしていた。

しかし、令和3年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルはとても良いので読んだほうがいいと思います。最下にダウンロードリンクを張っておきます。

ここではいくつか例を出しつつ、まとめてみますね。

死亡診断書(死体検案書)のポイント:この4つを意識してこの記事を読んでほしい

①あなたはもともとその患者を診療していた医師:生前にお会いし、診療しているか?

②患者は診療中の疾患関連で亡くなったのか?:生前からの経過・情報で死因がわかっているか?

③異状死かどうか?

④わかっていること、因果関係はできる限り記載する努力をする。ただし、端的に。

「24時間以内に診療していないので死亡診断書交付できないので検視お願いします。」と警察に検視依頼してみましたが、何か?

⇧この先生自身も困っちゃっているのだと思う。だって救急外来で診断書なんてなれてないのだもの。

でもなんの考えもなしに、これを容認するというのはあかんと思うわけです。

患者さんにもご遺族にも警察の方にも負担をかけることになるものね。

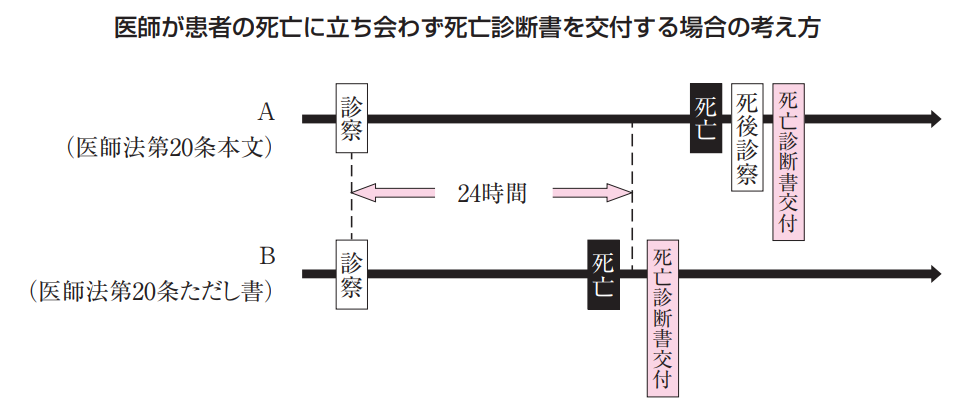

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

昭和二十三年法律第二百一号 医師法 施行日: 令和二年四月一日(平成三十年法律第七十九号による改正)

上記の記載が誤解を呼んだといわれている。これは「24時間以内に診察していない場合は診断書を書けないので警察に届け出なさい」ではない。

正しい解釈:24時間以内に診察している患者さんがお亡くなりになり、家族、看護師、別医師など現場にいた人から状況を聴取した上で「うん、それならやはり、もともとの疾患が予測通り、増悪してお亡くなりになったのだな。」と判断できれば、その段階で診断書交付するのは問題ないということ。

ただし、この状況は限定的で離島、アクセスが困難な特殊な状態と思えば良いと思う。

可能な限り死亡後診察して診断の確からしさを上げる努力をするべきなのは言うまでもない。

もともと診療を行っていた医師が死後診察をして既知の疾患による死亡であると判断できれば24時間以降でも診断書は交付できる。

ここを理解していないと在宅医療などは「安らかな看取り死」を目標としている方もいるにも関わらず、不要な警察介入で「安らかでない死」となってしまう。

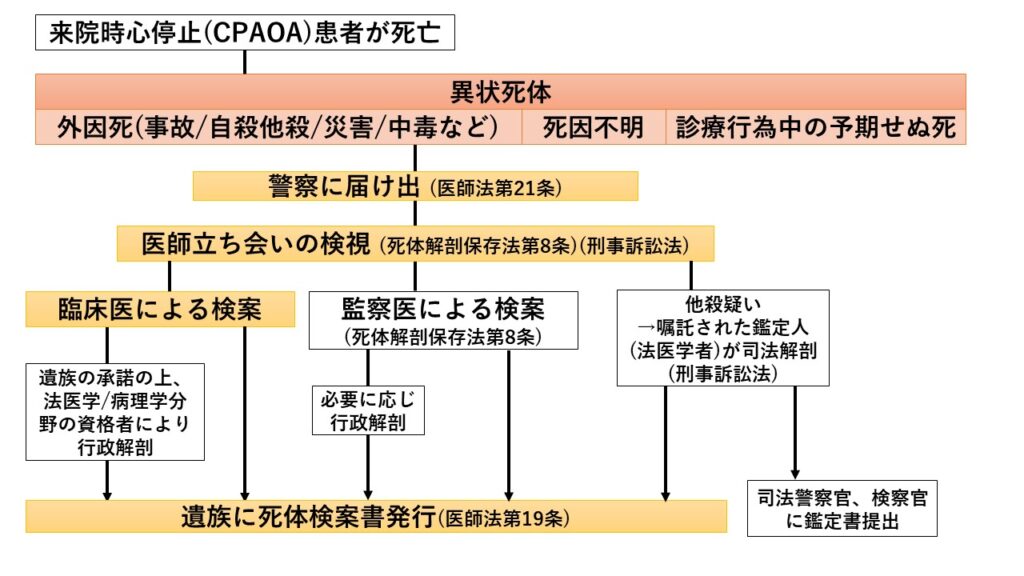

警察に連絡・届け出をするのは異状死と判断したときだけである(図1)。

外因で入院していた方が死亡したときも届け出をしましょう。

死亡診断書か?死体検案書か?問題を理解する

死亡診断書:自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合

【自らの診療管理下にある患者】

時間軸に分けると理解しやすいかもしれない。

長期:外来・在宅診療で定期的に診療している患者

中期:入院が必要な傷病があり、入院管理中の患者

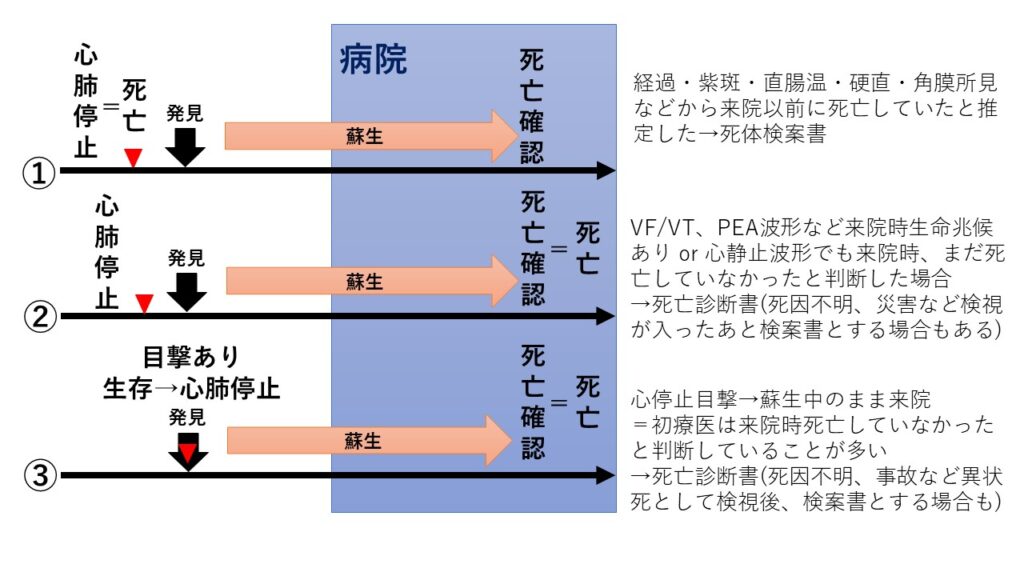

短期:救急外来に重篤な状態で来院し診療中の患者。または心肺停止で来院されているが生命兆候がある場合や来院時ご存命であると判断している患者(図2の②、③)

【生前に診療していた傷病に関連した死亡と認める場合】

長期

・外来で見ている癌の患者さんがそれに関連して逝去されたと考えられる。

・老衰で穏やかな在宅診療を希望されている患者さんがとうとう食事摂取もできなくなり逝去された。

中期

・肺炎で入院中の患者さんが適切な治療を試みたがお亡くなりになった。

・交通事故で外傷性脳出血、血気胸で入院し、治療されるも入院2日後にお亡くなりになった。

短期

・重症肺炎、敗血症で救急搬送、救急外来で非侵襲的な治療は開始されるも本人の強い希望を尊重し人工呼吸器管理なされず救急外来でそのまま呼吸不全となり看取りとなった。

・ 友人とジョギング中に失神、救急要請され心停止(初期波形VF→PEA)を覚知、蘇生されながら来院。蘇生行為がなされるも一旦、ROSCはされたが、すぐに心静止となりそのまま死亡となった。

来院時心停止(CPAOA)患者であっても蘇生含めた診療を開始した時点でその医師はその患者の生前に診療していたこととなることもポイントである。 救急外来で患者さんの死亡を確認した場合、状況、診察結果から内因死であると判断できれば診断書をその場で書けばよいとおもう。

もちろん、上記例で死因の不確からしさ、外因の可能性も残っていると判断されれば、複数の医師と相談したり、警察に介入いただいた上で死因を判断し、死亡診断書を書くほうが良いと考える。警察の介入がなされた場合、地域、施設によっては生前診療中と判断していても死体検案書を書くこともある(警察担当者と相談)。

新規患者で情報が少なくても蘇生中/死亡確認前のCT検査(検査が許容されるかは置いておく)などで明らかな内因性脳出血、大動脈解離などあった場合も判断によってはそのまま診断書交付する場合もある。担癌患者がCPAOAになり、来院状況から死亡して数時間以上経過していると判断された場合でも救急外来でかかりつけ主治医が診察し、原疾患の癌で逝去されたと判断すれば診断書もかける。

*CPAOAの場合、救急外来で生前診察したかどうかは図2の②、③を参考に。

死体検案書:それ以外の場合

診断書が書けない例は死体検案書となる。

つまり、かかりつけ医でない or かかりつけ医だったとしても担当するその傷病関連が理由で亡くなったと判断できない or 救急外来で初療医が診療中に死因の診断がつかない (or 異状死:異状死届け出しても診断書は書けるが警察と相談し検案書になる場合がある。)。

僕は死亡確認時に死因が推察できていない患者に自身で死体検案しただけで新たに死因を特定し、死亡診断書を書けた経験がない。つまり、異状死(死因不明)として所轄警察に検視依頼、届け出することになる。唯一、オートプシーイメージング(AI: 画像検死)として死後CT検査の結果、明らかに内因性であると診断がついた場合は異状死の届け出なしに死体検案書を記載し、異状死の届け出は必ずしも必要とならない。

再掲するが 警察に連絡・届け出をするのは異状死と判断したときであり、まずは「死亡診断書か死体検案書かどうか」とは分けて考えればよい。

よく遭遇するが難しいケース

あとから何か問題があっては困るのでとリスク回避を前提にする施設、医師(きっちりしたアセスメントの上であれば悪いことではない。そもそも救急外来に来られるCPAはそれだけ不確かなことが多い。)や医師法の誤解をしている医師により警察届け出がなされている場合を除いても、24時間のルール、異状死の定義、診断・検案の違いを理解しても「どうしよう?」っとなるケースはある。

職員への教育や医療機関との連携が難しいなどの理由で看取りを行なっていない特別養護老人ホームに入所中の高齢者。大腸癌の末期と判断されているが比較的元気に活動できていた。家族、本人の希望(ACP)としても積極的な医療介入はできる限りなしで、癌末期として施設担当医師のもと介護を行っている。蘇生、延命なども拒否されている。夜中3時に呼吸されていないと施設より救急要請。CPAOAとして、救急隊に蘇生行為をされながら救急病院に搬送。ACPを留意し来院後、救急医が死亡確認。

もともと診療中であった医師は施設担当医師となり、おいそれとその場で救急医が大腸癌の死亡診断書を交付してよいか迷いが生じる。対応に関しては解釈により、差が出る。明確な正解は示しにくいのが現状です。読者の皆様ぜひご意見ください。

- 来院後、死亡確認したが、死後数時間経っていると判断(問診、紫斑、硬直、角膜、直腸温など)。救急医は自分は死亡には立ち会っていないと判断した。死亡場所は過去時間、死亡場所は施設であると推定。死体検案し、外表面から異状指摘なし。問診、経過、死因は大腸癌と判断した→死体検案書を発行し、警察への届け出なし。※AI(画像診断)もなし、経過、家族、かかりつけ医からの伝聞情報のみで死因が大腸がんと判断してよいかという懸念がある。検案に含まれるAIがあった方がより確からしさが増すとは思うが費用の負担を誰がするのかという問題も未だ残る。 図2,①

- 来院後、死亡確認したが、死後数時間経っていると判断(問診、紫斑、硬直、角膜、直腸温など)。救急医は自分は死亡には立ち会っていないと判断した。死亡場所は過去時間、死亡場所は施設であると推定。死体検案し、外表面から異状指摘ないが現在ある情報のみでは死因不明と判断した→異状死の扱いで警察への届け出。警察担当者による検視、現場確認の上、明らかな犯罪性指摘なし。警察介入の上、かかりつけ施設担当医と連絡をとり、救急初療医師が死体検案書を記載する方針となった。 図2,①

- 来院時はCPA蘇生中でまだご存命と判断、その後、蘇生に反応せず死亡時間を病院で確認した時間とした。となれば救急医は診療を行っており(診療管理下)、死亡時に立ち会ったこととなる。問診、患者診察(+検査)から死因は大腸がんと診断→死亡診断書発行、死因は診断できており外因でも医療事故でもないので異状死ではなく警察に届け出なし。※AI(画像診断)もなし、家族伝聞、診察のみで死因=大腸癌と判断してよいかという懸念はある。(AIで死因がわかることは多くないことは前提だが。) 図2,②

- 来院時はCPA蘇生中でまだご存命と判断、その後、蘇生に反応せず死亡時間を病院で確認した時間とすれば、救急医は診療を行っており(診療管理下)、死亡時に立ち会ったことになる。問診、患者状態(+検査)から死因不明と判断=癌が直接死因か明確な判断ができなかった→異状死の届け出を警察に行う。

・→警察が検視を行い不審な点はない+警察からの情報も考慮して、死因が病死、老衰などとして不自然ないと判断できる時→できる限りの推定で死亡原因(直接死因:大腸癌)を記載する or 病死と推定できる状況であるが癌かどうか確証はない場合、付言することがら:詳細不明と記載。死因の種類は1:病死および自然死。図2,②

本例のような場合、僕はこの流れが最も多い気がする。死亡診断書・死体検案書どちらの記載をするかは地域、施設により双方ありうる。警察と相談かと思いますが決まりがなければ死亡診断書をかくと思います。診断の確からしさによりますが大切な家族を亡くされたご遺族の気持ちを考えると煩雑な手続きは踏みたくないし、ある程度納得できる根拠、診断病名があれば警察介入なく死亡診断書を書きたくなるのも現場の医師の心情。死因究明の重要性、死の尊厳をバランス力が問われる場面だと思います。監察医制度の機能している地域や承諾解剖ができる場合はまだしも、行政解剖までいかないケース、承諾解剖できないケースが多い現状では警察に場所を移して警察医などが改めて検案しても病院で診療した医師以上の診断ができる可能性は低いと思うわけで。警察に検視依頼して事件性はないと判断されたあと何も考えずにそのまま診断書、検案書書かず以降も警察案件にしてしまうのはちょっと微妙なんじゃないかなと僕は考えてます。なぜこうなってしまったのかの究明は遺族にとっても社会にとっても重要である反面、究明の限界もあるわけで日々現場は議論しなければならないのだと思います。

・→警察が検視を行い不審な点はない+警察からの情報も考慮しても死因に不自然さがあると判断した時(健康若年者の死亡や癌患者でも余命が十分あるとされていたり直近の受診歴で死に至る兆候がないなど)→司法解剖の相談。警察担当者が必要と判断すれば司法解剖へ。犯罪性なし司法解剖不要と判断→ご遺族に病理解剖、行政解剖の相談→承諾あれば解剖へ。拒否であれば最も適切だと考えられる病名を記載する or 詳細不明とする。死因の種類は1:病死および自然死 として必要な経過は「その他特に付言することがら」に記載。地域、施設にもよりますが死亡診断書・検案書双方ありうる。警察と相談かと思います。 ※不自然さがあり、AIも積極的に考慮されます。 - 現場では施設担当医師の同意が得られれば来院、診察いただき、かかりつけ医師として死亡診断書を発行していただくこともあると思う。

死亡の原因について。~心不全・呼吸不全って書いたらダメなんですか?~

人は原因疾患が何であれ、その疾患の終末期の状態として心不全、呼吸不全になって死ぬわけです。

だから、よくわからない死因に対して心不全とか呼吸不全とかつけちゃいがち~♪って事になってしまわないように可能な限り診断、推定して原因疾患(直接死因)を診断しましょうというのが注意です。

弁膜症で慢性心不全で闘病中の患者さんが急性増悪してお亡くなりになれば直接死因はもちろん心不全となります。

WHOでは「原死因」を、「直接に死亡を引き起こした一連の事象の起因となった疾病又は損傷」又は「致命傷を負わせた事故又は暴力の状況」と定義しています。

Ⅰ

(ア)直接死因 呼吸不全

(イ) (ア) の原因 誤嚥性肺炎

(ウ) (イ) の原因 嚥下機能障害

(エ) (ウ) の原因 認知症

Ⅱ

Ⅰ欄の傷病経過に影響したもの:

死因の種類 1 病及び自然死

死亡統計の死因:認知症

Ⅰ

(ア)直接死因 溺死 1時間

(イ) (ア) の原因 てんかん発作 1時間

(ウ) (イ) の原因 てんかん 10年

(エ) (ウ) の原因 脳出血 10年

Ⅱ

Ⅰ欄の傷病経過に影響したもの:

死因の種類 1 病及び自然死

死亡統計の死因:てんかん

Ⅰ

(ア)直接死因 不詳

(イ) (ア) の原因

(ウ) (イ) の原因

(エ) (ウ) の原因

Ⅱ

Ⅰ欄の傷病経過に影響したもの:

死因の種類 12不詳の死

死亡統計の死因:その他

死亡診断書には死亡の原因を記載する欄がⅠ欄とⅡ欄に分かれており、 Ⅰ欄には直接死因とその原因となった一連の病態についても記載し、 Ⅱ欄には死亡に寄与したその他の重要な病態を記載することとなっている。

死因統計などではここに記載されている病名をもとに死因を決定されるのだが1つしか原因が書かれてなければ死亡診断書のⅠ欄の一番上に直接死因の傷病名が記載されることになる。 その下欄に原因となった傷病名が因果関係の順番に正しく記載されている場合は、 Ⅰ欄の最下欄に記載された疾病または損傷の属する分類が原死因と判断されることが多い。直接の死亡は1つでもその病態には流れや物語がある。

診断書、検案書を書くときにはなるべく確からしい因果関係のある死因の連鎖を記載することと、その他特に付言すべきことがらに不十分なことはしっかり情報として記載することが求められる。

また不確かな部分がある場合は他に関わった医師、警察などの情報をすり合わせて記載することと、ここまではわかっているけど、それ以上わからないと丁寧に書くことが本人、家族、社会のためには重要なことではないかなと思っている。

マニュアルには「不詳」、「不詳の内因死」、「不詳(検索中)」などと記載する場合には、死因の種類として「12不詳の死」を選択するようにとされています。これも「付言することがら」に状況説明、内因性の可能性が高いとか、云々かけるときは書いたほうがいいでしょう。

まとめ

何度も死亡診断書、死体検案書を書く機会はあれど、救急外来ではすんなりと迷いなく書けるとこは少ないのが現状だと思います。忙しい中、記載するのですが、本人にとっても遺族にとっても重要な書類です(相続、保険などにも影響します)。また自分が書かなければ他の誰かが書いています。よりしっかり書ける医師は誰かを意識して対応するといいかなと思います。

重要なことの再掲ですがざんねんながら亡くなられた後のご遺体を診察したのか?ご存命の闘病中に診察したのか?を判断すること。死亡の原因、因果関係を診断するできるか?異状死の扱いになるかで対応をしてできる限り端的に、かつ、しっかり情報を入れる努力すること。この視点は重要かなと思います。

令和3年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル ダウンロード(PDF:11,730KB)

コメント