【はじめに】−「鼻血」を、侮るな、恐れるな

鼻出血は、約60%の人が生涯で経験し、医療機関受診が必要となるのはそのうち約6%とされる。ほとんどは軽症であり自然止血するが、場合によっては呼吸障害や循環不全に至る重篤な病態を呈することがある。 救急外来において、鼻出血患者への初期対応を適切に行うことは、患者の転帰を左右するのみならず、無用な耳鼻科紹介・入院コストの低減にもつながる。本稿では、エビデンスを基盤に、鼻出血の診断とマネジメントについて論じる。

【疫学と病因】

鼻出血は二峰性分布を示し、10歳以下と45-65歳にピークがある。

10歳以下は鼻糞を深追いしたい年頃である故か?

発症要因には冬季の乾燥、上気道感染症、アレルギー性鼻炎などが挙げられる。

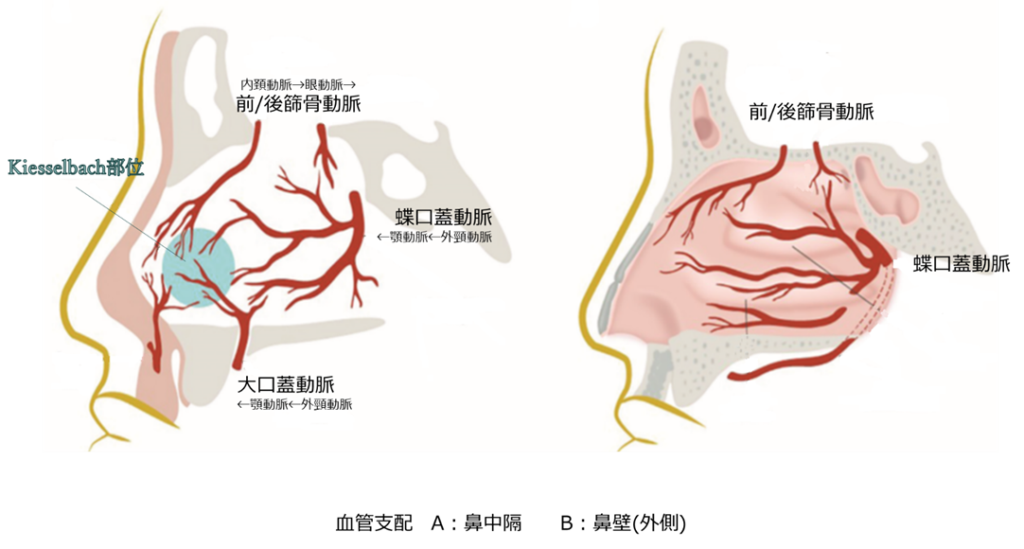

鼻出血の約90%は前方出血(Kiesselbach部位)であり、比較的軽症に留まる。一方、後方出血(蝶口蓋動脈後枝など)は重篤化しやすく、視認・止血が困難である。特に高血圧、心疾患、慢性肝疾患、腎疾患の既往がある患者や、抗血小板薬・抗凝固薬使用中の患者では注意が必要である。また、フォンウィルブランド病やHHT(遺伝性出血性毛細血管拡張症)などの出血性素因を有する患者にも注意が必要である。

【初期評価:何を見逃してはいけないか】

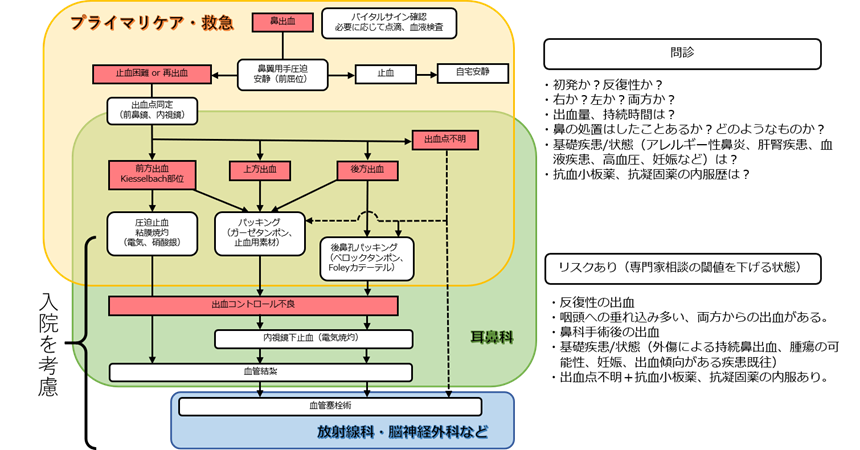

まず、気道、呼吸、循環(ABC)の安定性を確認する。鼻血患者の最大のリスクは気道閉塞と循環不全であり、特に誤嚥による呼吸不全には迅速に対応する必要がある。

続いて、危険サインを見逃さないことが重要である。両側鼻孔からの出血(後方から他方の出血が回り込み両側に見えていることが多いが)、咽頭後壁からの持続的流血、明らかな出血素因の存在、顔面骨折や頭部外傷の既往、反復する片側性鼻出血などがあれば、後方出血や腫瘍性病変を強く疑うべきである。

【鼻出血のマネジメント戦略】

初期対応は、患者を座位にして前傾姿勢をとらせ、鼻翼(小鼻)を15分間圧迫することから始める。これにより多くの鼻出血は止血可能であり、成功すれば基本的には帰宅可能である。ただし、再発予防のために自己圧迫指導を徹底することが重要である。

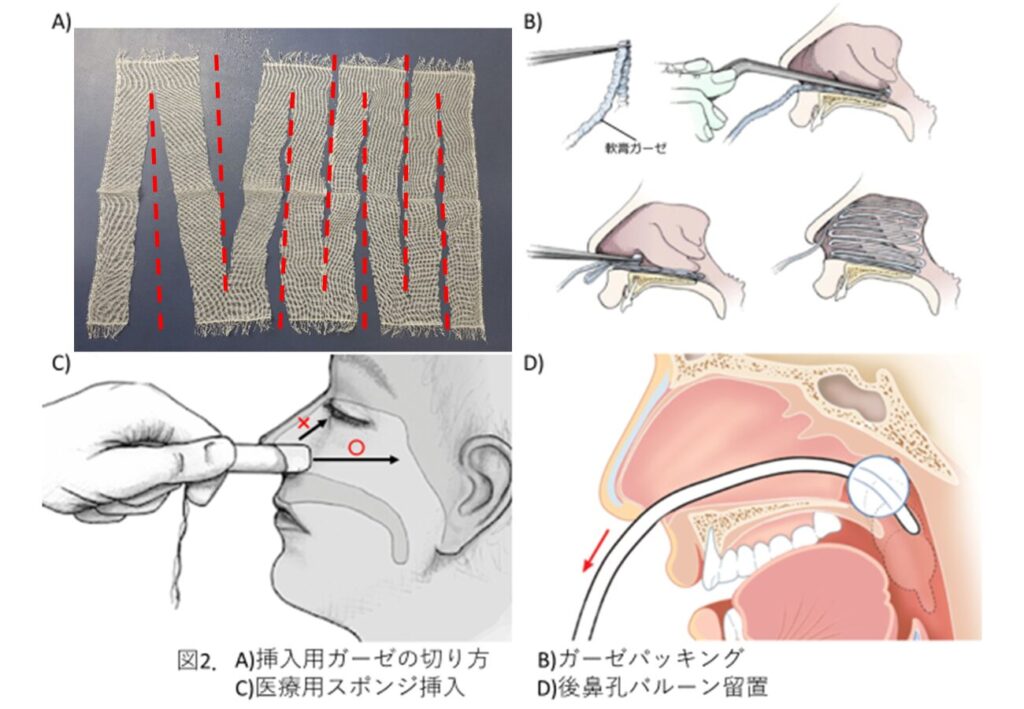

もし出血が続く場合には、ボスミン・キシロカイン混合液(3000~5000倍)に浸したガーゼを鼻腔前部に挿入し、圧迫止血を試みる。ガーゼは軟膏をつけておくと刺激が少なくて良い。

軽度の前方出血で出血点が同定できれば、硝酸銀による化学焼灼も併用できる。

出血点が明らかでない持続出血あるいは後方出血が疑われる場合には、吸収性パッキング材(スポンゼル®、サージセル®)や膨張式パッキング(Rapid Rhino®)の使用、foleyカテーテルによる後方パッキングを検討し、迅速な耳鼻咽喉科コンサルトを考慮する。

【後方出血・難治例への対応】

後方出血が疑われる場合、またはパッキング後も出血が持続する場合、高度な全身合併症(抗血小板薬、抗凝固薬もリスク)を有する場合には、入院加療が検討される。また鼻副鼻腔腫瘍、鼻中隔湾曲症、鼻科手術術後、顔面外傷に起因する鼻出血は難治性となる事が多い。

このような症例では、血管塞栓術(interventional radiology)または外科的動脈結紮(蝶口蓋動脈結紮術)といった積極的介入法が選択肢となる。近年のデータでは、いずれの方法も成功率90%以上とされており、患者背景や施設のリソースに応じた適切な選択が求められる。現場感覚ではというとできればIVRはしたくないという本音もある。理由は頭頚部のIVRにおいては脳梗塞などの合併症がつきものであるからである。。。

【再出血リスクとフォローアップ】

ガーゼパッキングで止血した例では、出血点を直接処置した場合に比べて再出血率が約4倍高いことが報告されている。なので可能な限り出血点の同定とピンポイント止血を目指したい。

鼻腔前方からの出血の場合、止血処置後、1時間程度再出血なければ帰宅し安静を指示する。前述のリスク因子があり再出血リスクの高そうな患者に対してもパッキングした状態で十分な止血が得られている場合は帰宅可能である。どちらの場合も24~48時間以内に耳鼻科受診が必要である。ガーゼパッキングした場合はブドウ球菌またはレンサ球菌の外毒素によって起こされるTSSに注意が必要で、フォローアップでパッキングを取り外す必要がある(実はTSSは副鼻腔炎の術後パッキングがほとんどで単純の鼻出血パッキングでのTSSはあまり報告されていないのでルーチンでの抗菌薬投与は不要とはされている。私は1日処方していることもある。)。

【まとめ − 鼻血患者@ERで大切なこと】

鼻血患者に対しては、まずABCの安定を最優先に確認することが基本である。出血点を可能な限り特定し、視認止血を徹底することが、再出血リスクを低減する鍵となる。無闇なパッキングに頼るのではなく、薬剤併用と目視確認を基本に据え、対応困難例では早期に専門医との連携を図るべきである。そして、鼻血の背景に潜む全身疾患を常に念頭に置くことが、救急医に求められる重要な姿勢である。

「たかが鼻血」ではない。その裏には、命に関わるリスクと、医師としての責任がある。

救急医こそ、鼻血のプロフェッショナルであれ。

【参考文献】

- 藤さやかほか. 鼻出血症例の再出血リスクの検討. 日耳鼻 119:1117-1126, 2016.

- Harrison Alter, Daniel G Deschler, Allan B Wolfson. Approach to the adult with epistaxis. UpToDate, 2009.

- Tunkel DE, et al. Clinical Practice Guideline: Nosebleed (Epistaxis). Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2020;162(1S):S1–S38.

- Viehweg TL, Roberson JB, Hudson JW. Epistaxis: diagnosis and treatment. J Oral Maxillofac Surg. 2006;64:511-518.

- Send T, Bertlich M, et al. Etiology, Management, and Outcome of Pediatric Epistaxis. Pediatr Emerg Care. 2019.

コメント