呼吸器内科の先生がよく行う気管支鏡検査。

救急医でもできると良い武器になる。

人工呼吸器管理中に痰が詰まってしまって・・・の対応とか、急性呼吸不全の患者に気管支肺胞洗浄(Bronchoalveolar lavage : BAL)といったところが活躍しどころだと思う。

手技の細かな手順は成書を読んで頂きたい。

ここでは気管支鏡をしている時のファイバーのちゃんとした位置の認識、BALについてわかるようにまとめる。

救急現場での気管支鏡と禁忌

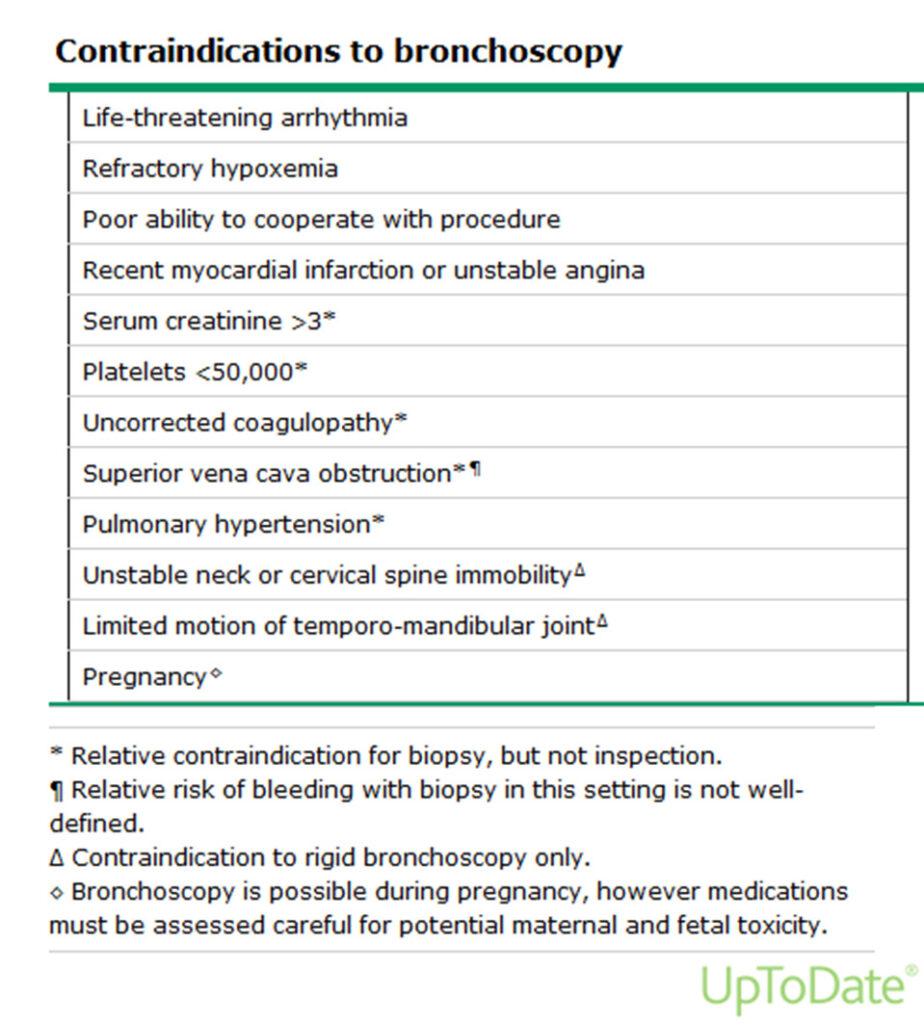

www.uptodate.com © 2022 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.

気管支鏡検査の禁忌は左記となる。絶対禁忌としては致死的不整脈、手技を安全にできないような低酸素血症などがある。検査に非協力的な場合、最近のACSの既往がある場合も安全にできない可能性がある。

出血リスクが高いと判断される尿毒症、血小板<5万、凝固異常、気管粘膜のedemaを起こす病態(上大静脈閉塞、肺高血圧症など)は生検※に関しては慎重にならざる負えない。硬性気管支鏡は頚椎、顎に問題がある場合はもちろんできない。

気管挿管誰ていない場合はⅡ型呼吸不全においても禁忌とされることもある。妊娠の場合は検査中の投与薬剤の胎児への影響を考慮することが求められる。

非呼吸器内科医の救急医などが気管支鏡をする時は

①ファイバー(ガイド下)挿管:簡単じゃないのでトレーニングが必要

②気管挿管中の患者の痰、出血などのトラブル対応

③急性呼吸不全患者の診断目的のBAL

が機会としては多いと思う。

①意識下で行う場合は特にであるが咽頭反射に対策しつつバーマンエアウェイなどを挿入しそれをメルクマールにファイバーを進めていき挿管するとよい。ぶっつけ本番でできる手技かというと違うのでトレーニングが必要である。抜管前の喉頭浮腫の確認、麻酔前の喉頭確認など、経鼻で観察するほうが容易であるが鼻出血のリスク回避として経口で観察するとファイバー挿管ど同様の手技となり患者メリットがあり、かつトレーニングとなると思う。分離肺換気は片肺の処置時、片肺の出血時などで重要であり、超緊急時は盲目的でも行うが観察しながら行えるようにトレーニングをしておいたほうがよいだろう。

②気管支鏡で観察中にカメラの先端位置がわからずオリエンテーションがつかないと困る。どのようにするとよいか、僕になりにこの記事でまとめてみますね⇩。

③BALもある程度できるようにしておくと良い。手技方法、評価方法をまとめる⇩

気管支鏡で迷子にならない ①肺分画 ②気管支分岐 の覚え方

ブロンコ体操は皆さん知っていますか?僕が最初に覚えたのは長尾大志先生のバージョンだったのですが知らない方は見てみてください。ブロンコ体操滋賀医大バージョン: やさしイイ呼吸器教室 (sblo.jp)

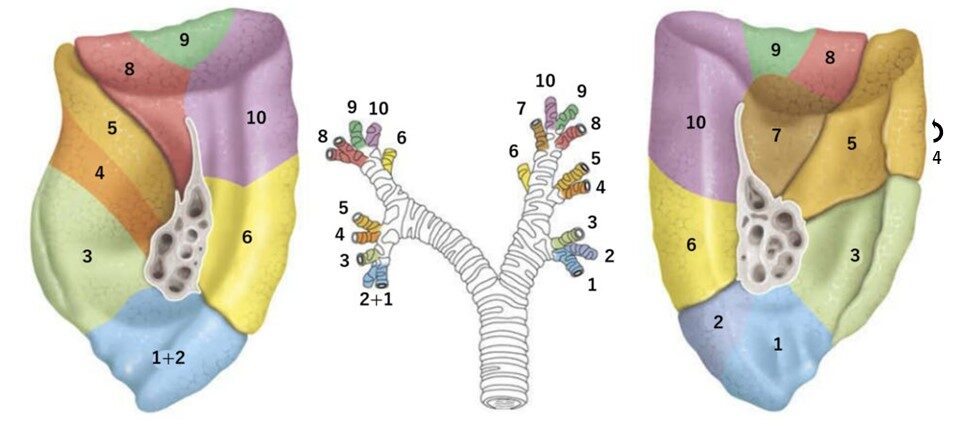

何度も観察して慣れていくことが重要ではあるが、図1、図2程度の知識は知っておくとよい。

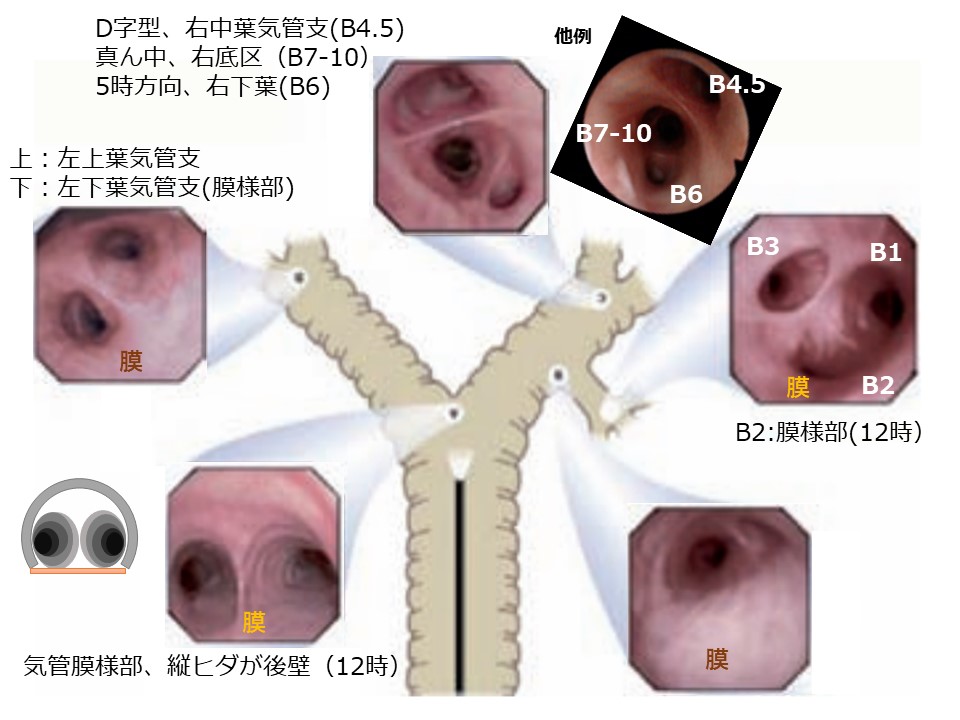

膜様部をメルクマールにするという点と2、6、10番は背側に位置するという点は覚えておくといい。

基本であるが左=2葉、右=3葉なので大きな分岐も同様となる。

●右気管支に入るとまず最初に分岐するのが上葉と中/下葉。

上葉:膜様部(背側)が方向がB2で時計回りにB3、B1となる。

中/下葉:並ぶ3つの入り口。背側にB6、真ん中はB6-10、D字型は中葉 (外側:B4、内側:B5)

●左気管支は上葉・下葉で分かれる。

上葉:イメージとしては主気管支を左、更に左と回り込んでいくと上葉で頭側に肺尖B1+2・B3であり、尾側に舌区B4、B5となる。

下葉: イメージとしては主気管支を左、次を右→B6(背中側)と底区域気管支のB8,、B9、 B10に分岐する。B8-10は3つに並んでいることが多くB8 は腹側、B10は背側である。

気管支肺胞洗浄 BALはできたほうが良い?

救急の領域では肺炎の診断の一助となる手技ですね。

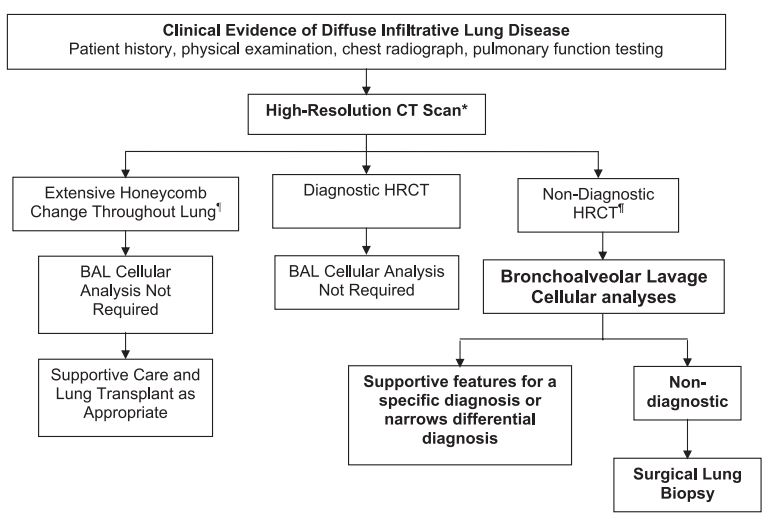

特発性間質性肺炎、過敏性肺炎、好酸球性肺炎、サルコイドーシス、塵肺、膠原病肺、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、真菌肺炎などの鑑別に有用となる。

安全に施行できることが多いとはいえ侵襲的(禁忌を確認)であり、診断的にホームランを打つこともあれば補助的診断のみにしかならない時もあるのでの適応を考える必要がある。

現在、術後の患者管理が比較的多いICUで働いているので私は年に数回しか行わないですね。

以前は外来から入室される肺炎の方を診察することが多かったのでもう少し行っていましたが。

臨床経過、診察、現在の培養検体情報で診断的に不十分と考える時にBALを行う。

「リンパ球が多いNSIP、過敏性肺臓炎」や「好酸球>25%などの好酸球性肺炎」など極端な検査所見であれば結果論やってよかったなとは思う。悪性腫瘍、肺蛋白症、ニューモシスチス感染の診断には特異的な診断能があるので考慮している。問診、CT所見などと合わせて必要性を考慮する。

経時変化、パターン、問診から間質性肺炎の要因を推察できない時には行う方がいいかなと思う。

【手技】

禁忌がないか確認し、酸素化のモニタリング、救急領域では気管挿管下に行うことが多い。

CTなどから病変の位置を推定

→気管支鏡を目的の区域にすすめる

→目的の肺胞領域に生理食塩水50ml注入

→ シリンジでゆっくりとやさしく吸引

これを3-4回行う。

60%の回収率はほしい(30%以下の回収率だと正しい評価が出来ない)。高齢者、COPDの患者の回収率は悪い。

【診断】肺胞洗浄液の色を確認(肺胞出血:経時的に洗浄液が赤くなっていく。肺胞蛋白症:白濁)

細胞分画(正常:肺胞マクロファージ>85%、リンパ球10-15%、好酸球≦1%、好中球≦3%、上皮細胞≦5%)

グラム染色、培養(抗酸菌含む)、PCR、細胞診(悪性新生物の可能性を疑えば)、抗体検査

液性成分を見たいときはガーゼなどで濾過する。

リンパ球サブセット検査(ルーチンでは必要なし。)

リンパ球>15%

サルコイドーシス

非特異性間質性肺炎(NSIP)

過敏性肺炎

薬剤性肺炎

放射線性肺臓炎

膠原病肺

特発性器質化肺炎(COP)

リンパ増殖性疾患

好酸球>1%

好酸球性肺炎

薬剤性肺炎

骨髄移植

気管支喘息、気管支炎

Churg-Strauss 症候群

気管支肺アスペルギルス症

細菌、真菌、蠕虫、ニューモシスチス感染症

ホジキン病

好中球>3%

膠原病肺

特発性肺線維症

誤嚥性肺炎

細菌、真菌感染症

気管支炎

ARDS

びまん性肺胞損傷(DAD)

【どう評価するか?どう役に立つか?】

感染の評価において気管支吸引により得た検体の半定量・定性培養だとオーバーに評価してしまう。抗菌薬の使用が増える可能性→BALの定量培養が役に立つ:特異度が高く

抗菌薬投与後に来院している場合のグラム染色、培養は陰性化することも多く、BALが有効かもしれない。

参考:

麻酔科医に必要なファイバースコープ(FOB)の知識2 | 関西医科大学麻酔科学講座 (kmu.ac.jp) 2022/1/5参照

Talmadge E King, Jr. Basic principles and technique of bronchoalveolar lavage. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA.(Accessed on January 30, 2022.)

Meyer KC, Raghu G, Baughman RP, et al. An official American Thoracic Society clinical practice guideline: the clinical utility of bronchoalveolar lavage cellular analysis in interstitial lung disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(9):1004-1014. doi:10.1164/rccm.201202-0320ST

Prats E, Dorca J, Pujol M, et al. Effects of antibiotics on protected specimen brush sampling in ventilator-associated pneumonia. Eur Respir J. 2002;19(5):944-951. doi:10.1183/09031936.02.00239302

コメント